第7話「衝動的犯行」

ロビンは扉を開けた。

18階の屋上から、エンド・グラウンド第17地区の“終わり”が見えた。

「…………」

破壊されたコンクリート造りの建物が内容物を吐き出している。

世界の隅に追いやられようと日々を生きていた人たちは、前線から消え失せていた。

白旗のような煙が街の隅々で上がっている。

終末をもたらす異生物は、死に体の第17地区を見下ろしていた。

その目に、三重の光が戻っている。

(くそ、おれ達だってそうだ。忘れたって思い出せる)

慢心に、奥歯を噛んで苦笑する。

マルアハの頭上で、青色の輪が膨大な魔力を滲ませている。

周囲が陽炎のように揺れていた。

奴はありったけの力で、ロビン含めその背後一線を消し飛ばそうとしている。

(マジに“終末兵器”だ。違いすぎる)

体にのしかかる重圧が、マルアハの保有する十分な魔力を感じ取らせる。

あの刃と忘却の力で、アス・ポルタという椀の魔力は零れている。それでも、大いなる脅威であることは変わらない。

だが、ここで投了なのか?

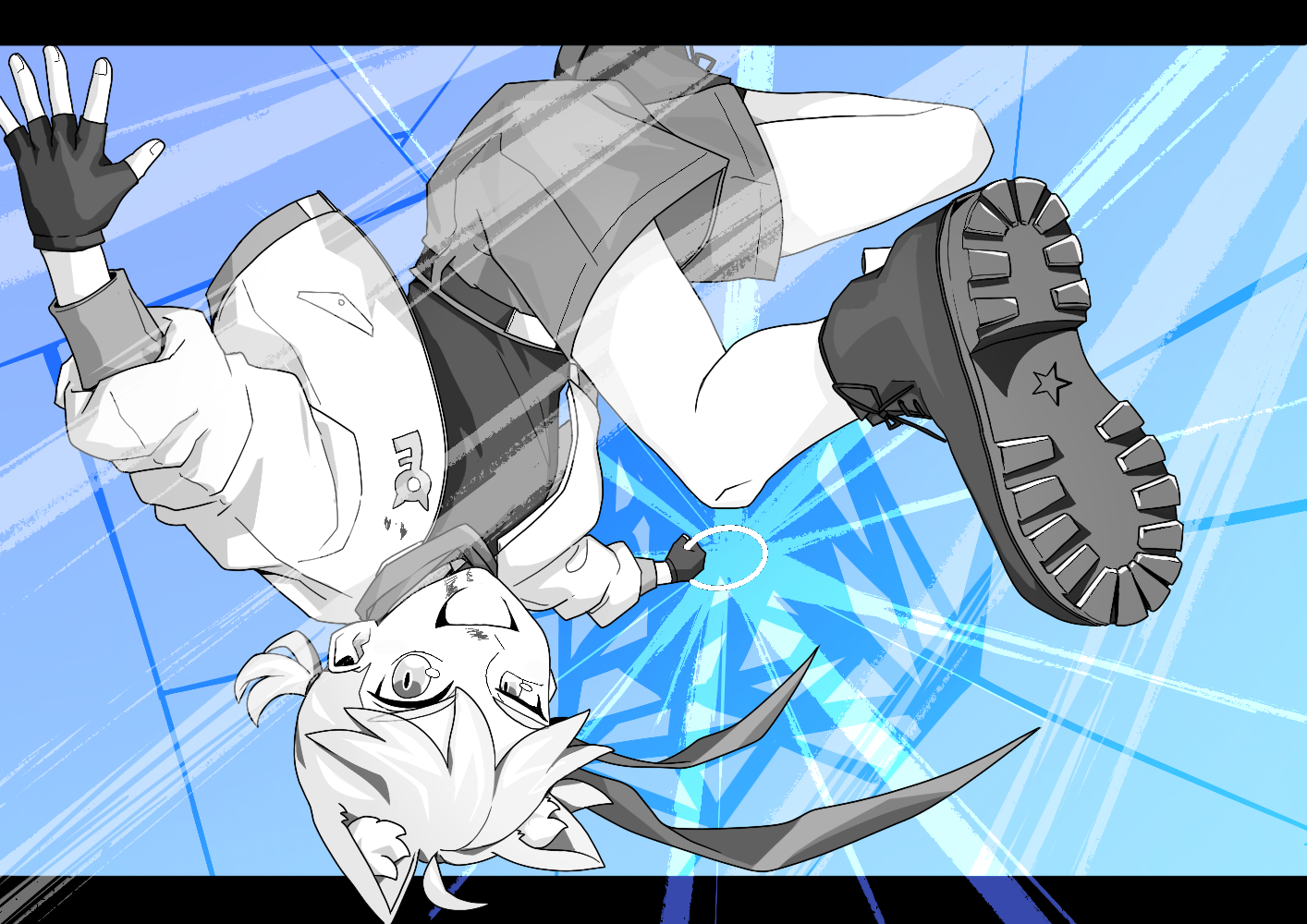

「なら、盗りがいがあるよなあ!?」

啖呵を切った。

作戦は単純。マルアハの針を“掴んだ”ように、破壊の光を――それを構築する魔力を奪ってみせる。

そうして、次にアス・ポルタを盗ればいい。

ものはついでだ。

バタバタと揺れるスカーフを背に押しのけ前に進む。

青色の円が、徐々にその身を拡張している。

充分な大きさに拡がったなら、あの破壊砲が来る。マルアハは沈黙している。

ロビンは昔から――生まれたときから博打をしている。

しかし、これはどうやったって、真っ黒、いや真っ白な、勝ち目の見えない賭けだと思った。

「“掴め”」

ロビンは、自らの両手をアス・ポルタに突き出した。

きらめく両の手を構えた。

その手の向こうで、輪の拡張が止まった。

マルアハの面前に、アス・ポルタが降りてくる。

今回の仕事は、溶岩に足を踏み入れ、体を燃やし潰しながら、終には火口に身を投げるようなものだ。

だが、だからこそ、証明になる。

「そうだ、おれは大どろぼうロビン! 欲しいものは何でも盗む、星でいちばんのどろぼうなのさ――!」

そして、浄化の光が奔る。

穢れなき白が視界を奪った。

それが黄金の手に触れた。

魔力のケーブルを伝いロビンの中へ、ロビンの中の魔力格納庫――魂に絡みついたナナツミの中へ。

それは、頭上に大海を満たす水が浮いていて、ちっぽけなロビンを圧し潰そうとするようなものだった。

「ああ あ ああ――」

叫んだ。

体の内側からはじけ飛びそうだった。

全く先が見えない。

これだけ奪えばという目星が付けられない。そもそも計算のできる余裕はない。

頭で組み立てていた建造物が真っ白の光に飲まれて崩れていく。

「うっ、ああ、“掴、め”――!!」

半ば本能でアビリティを回した。もう一つ、黄金の手が出現する。

落下中で咄嗟に崖を掴むのと同じ。掴まなければ死ぬ。流入する魔力を自分の形で出力し、外に出さなければこの肉の袋は張り裂ける。

(ヤバイ――クソ、飛ぶな!)

濁流の中で溺れていた。息ができない。

あまりの白光に目が潰れている。閉じようとする瞼を、力の限りに押し上げた。目を閉じてしまえば、そのまま体も落ちそうだ。

入ってくる音は轟音で、情報ではなく攻撃だった。耳を伏せる余力はない。

堪えても、右足が後方に下がっていく。

「“掴め”っ、ああ、ぐ、ぐぐ、“掴め”――っ」

また黄金の手が咲く。

それでも浄化の光は弱まることなく、とめどなくロビンに流れ込んでいく。

「がうぅっ」

血を噴き出した。

胸が痛い。燃えているに違いない。魂に絡みついたナナツミが高熱を放ち、その肉体にさえ干渉する。

意識が千切れる寸前だ。小さい頃に盗みをしくじって、大人からリンチされたときに似ている。操縦席で、ハンドルが言うことを聞かない。スイッチのON、OFFが狂って、現実と暗闇が交互にやってくる。

だんだんと、境目が曖昧になってくるのだ。

どうして、こんなものを吸収しているのか。

「ああ うあ ああ あア」

何もかもの理由が光の彼方へ飛んでいき、今確かに分かるのはこの苦痛だけだった。

痛い、死ぬ。呼吸も苦しい。終われと体が叫んでいる。

心臓が張り裂ける。そうに決まってる。爆発するなら、ここが一番に弾け飛ぶ。

これはいっそ何かの罰だ。水攻めとかそれに近いもの。

だが、終われない。逃げられない。踏みとどまる。

なぜ?

命を懸けて、なぜ盗むのか。

「あ うウウウ ぐう う“掴――」

ただ、欲しいものがあったから。

◇

赤ん坊の頃を覚えている。

朝からずっと雨が降っていた。春は過ぎたが、雲があると肌寒い頃だった。

「…………」

赤ん坊は何も持っていなかった。

体を包んでいるボロ布と、ふやけた段ボール箱だけが、自分の所有物だった。

母親はとっくに姿を消していた。子に名前は付けなかった。それより重要なことが、彼女にはきっとあったのだろう。

赤子は雑踏を眺めていた。

屋根の下にいたからずぶ濡れにはならなかった。それでも、箱の底から少しずつ水が沁み込んできて、体温を奪っていく。

ここから出たくとも、うまい体の動かし方が分からない。

通りを歩く人の横顔を見ていた。

寂しい顔、何かに急いている顔、談笑を楽しむ顔、憎悪と親愛。

穴の開いた傘。鞄。パンの入った茶色の袋。財布。肉切り包丁。人形。手を繋ぐ子どもたち。

彼らは色々なものを持っている。それらは、雨粒の反射で、小さな光を纏っていた。

赤子は未だ、泣かないでいた。ただ、きょとんとした表情でみんなを眺めていて――

「おい、お前」

“彼”に、話しかけられた。

赤ん坊は、頭上の獣耳を震わせた。

目線をそっちに向けた。しかし、声の主は長身で、その顔はよく認識できない。目を細める。

男のシルエットは首を傾けて、それからしゃがみ込んできた。

「捨てられたか。名前は? 名前」

勝気な顔をした、赤毛の男だった。

長いくせ毛で、肩に掛けている髪束は獣の尾のように見える。

撥水性の高いジャケットが、ぽろぽろ雨粒を零している。

二つの手のどちらも、雨を避ける道具は持っていない。

「……」

男の問いかけに、赤ん坊は首をかしげてみせた。ただ、彼の様子を真似ただけかもしれない。

「そりゃ、分からんよなあ」

男は箱の中身を物色した。そのために、赤ん坊をひょいと左手で持ち上げる。

ひっくり返して覗くが、何も記されていない。

目ぼしい手掛かりはなかった。男は箱を適当な場所へ落っことす。

「ディエゴ! 何してんだっ」

遅れて、連れの男が一人やって来た。

「拾った」

男――ディエゴは、赤ん坊をゆらゆら揺らしてやる。

状況が理解できず、連れの男は、眉をぎゅうっと八の字にした。

「拾った…………じゃねえよッ!? よく見ろヒトの赤んぼだぞっ!!」

「デルトン、こいつ変なんだ。泣きもしない」

ディエゴは赤ん坊を抱えたまま、右の人差し指を彼女の前でくるくると動かした。

赤ん坊は瞬きを二、三する。

それから、ディエゴの指をもったりとした動きで追いかける。

「育てるつもりか? ディエゴ、お前が?」

「さあ、どうしようかなあ」

彼の片目は、伸びた前髪で隠れている。

赤ん坊の大きな瞳が、ディエゴの指を追っている。捕まえようとするが、獲物はすばやく逃げてしまう。空中を掻く。外れ。

「フハハハ、トロいなあ! ほら、掴め、掴め!」

「お前、マジで、こいつがネコとかイヌに見えてんのか?」

「ンなわけねえだろ! まだこの眼は狂っちゃいねえよ!」

「おい、貸せ」

デルトンという連れの男は、ディエゴから赤ん坊をひったくった。筋肉質な腕が、そっと彼女を抱える。

「このクソ溜めにしちゃ珍しく、優しいばあさんばっかの孤児院がある。そこに預けよう」

「お前の実家か?」

「そうだ。飯は出るし、暴力はちょっとだけ」

「ばあさんのビンタなら簡単に避けれる」

「ああ。鍋が飛んでくるのに慣れたら、いいところだ」

赤ん坊は、温かな筋肉のベッドで、まだディエゴの方を向いていた。デルトンはハンカチを取り出して、彼女の顔を拭いてやっているのに。

丸い、大きな瞳がじっと見ている。金色だ。

ディエゴは、セント・グランドの屋敷に忍び込み盗んでやった金細工の輝きを思い出した。とある議員の家だ。それは代々伝わる家宝だったらしいが、適当なブローカーに売って換金した。

これが彼の仕事であり、抵抗だった。世界の構造にヒビを入れるための“いたずら”。

「…そうだな、その方がいい」

ディエゴは赤ん坊に、小さく手を振った。

「なあお前。俺達な、世界を変えるって大仕事をしてんのさ。きっと、お前らが生きやすいような――」

手を振る――それがどういう意味の行動か、赤ん坊は理解していない。

揺れ終わったその手は、赤ん坊から離れようとしている。

これは、先刻捕まえられなかった獲物だ。

なら、今度こそ掴んでやりたい。

「“うあぇ”」

“強欲”のアビリティが発現したのは、このときだった。

「はあっ?」

魔力エネルギーでできた金色の手が、ディエゴのの手を掴んだ。

そして、その方向へ赤ん坊は跳んで行った。スリングショットの玉のように。

「おおウっ!!」

ディエゴは辛うじて抱きとめた。

「な、なな、なにこれっ! 何!?」

「ま、魔術だ……!」

「なにい!?」

ディエゴは赤ん坊を抱き上げた。

結構な勢いでぶつかったものだが、赤ん坊はけらけらと笑っていた。

やっと、目的のものを掴んでみせたから、笑っていた。あと、ディエゴのまさに、豆鉄砲を喰らった顔が面白かったから。

黄金の手は、きらきらと宙に還った。

雨雲が割れて、太陽が顔を見せていた。

太陽の光を宿して、その瞳はきらきら光っている。魔術で作った小さな手と同じ色。

「――やめだ! こいつは俺達で育てよう。誰にも渡さねえ! きっと、すごいヤツになるぞ!」

ディエゴは、ひとつ決めるともう止まらない。周りが言うことを聞くまで駄々をこねるのだ。

長く付き合ってきたデルトンはよく分かっていた。ため息をついて頭を掻く。

「……覚悟しておけよ。お前の考える、五倍、十倍大変なことになるからな」

暁の大泥棒――ディエゴ・デ・アウローラは、赤子を片腕に抱きかかえた。

そして、彼女の入っていた段ボールを蹴っ飛ばす。

「名前はどうする?」

「名前? ああ、俺が決めるのか……」

「そうだよ、お前は重要なポジションだからな。リーダー、いやダディ」

「フハハハハ! とんでもないことになったなあ!」

赤ん坊は片腕の中で空を見上げている。

彼は抱き慣れていないから、なんとも収まりが悪いゆりかごだった。それでも、あのぐしょぐしょの段ボールよりはマシだ。

それが、ロビンとディエゴの出会いで、“強欲”の、大どろぼうのはじまり。

◇

「“掴め”」

心象風景、心の中身――いわゆる、魂と呼ばれるものの内部。

どこまでも、限りなく広がる草原だった。最初は、ただ、真っ白なだけの世界だった。

何もない、何もなかったからこそ、どんなものでも詰め込んだ。

空隙を埋める。

埋める。埋める。

「“掴め”、“掴め”、“掴め”」

生まれてからずっとそうだ。

ここは宝箱だ。なんでも入る宝箱。知りたいことがたくさんある。世界には心躍らせるものがある。

それを知りたい。欲しいと思った。

そして、ロビンには掴む力がある。

ただ、欲しいものがあった。

(欲しいものは――)

“青色”をしていた。

白色の視界が拓けた。

現実。

それは、マルアハの光線が消えたからだった。破滅の途切れ目の先に。

「あ――」

昼の空を覆う怪物。

その頭の上に、太陽の光をものともせず、我ここにありと佇むお宝がある。

空よりも濃い青色――アス・ポルタ。

陽光がロビンの瞳をぐるんと駆けた。

心臓の鼓動が波紋を広げて、ぼろきれの体を動かした。

「“掴め”!!」

ロビンは飛んだ。

右手を宝に伸ばした。

数々の黄金の手が、ロビンと共に飛んで行く。“掴め”、“掴め”と願ったその数、現れていた。

それは流星群のように見えた。

「あ、あれ、なんだ――?」

エンド・グラウンドで、誰かが指を差して言った。

何しろ、真昼でもきらめく黄色の星が、マルアハに襲いかかっている。

「ロビン、ロビンよ!」

「ア、 アニキっ!! アニキーーーーっっ!!!」

人ごみの中で、頬を赤く染めた子どもたちは言う。

「…………」

空中、ヘリコプターの機内で。

隊員たちは大騒ぎしている。ナダイは、刮目し、ただ一人黙り込んでいた。

エンド・グラウンドにいる多くの人が空を見上げていた。

針鼠のマルアハの頭上で、真っ昼間にも関わらず、金色の星々が瞬く。

「おらあっ!!!」

そして、空を跳んだロビンは掴んだ。

あの青色の輪を、その両手で、五本の指で鷲掴みにした。

「アーハハハハハ!!」

マルアハの面に着地する。

約80度の丘。手を離せば70mから真っ逆さまに落ちる。

両手が熱く、溶けそうだった。でも、気にならない。

全身を血が駆け巡っていて生きている感じがする。

「お前ら! ありったけ“掴め”よっ!!」

たくさんの手のひらたちに呼びかければ、やつらもアス・ポルタに飛びついた。

「ア ァア ア ァアア ァ ァ」

あまりの不快感にマルアハは沈黙を破った。

全身を揺する。

ロビンはしっかとマルアハの面を踏みしめ、輪っかをぎゅっと握っていた。どんなに揺れようと、頭を上下に振られようと、微塵も力を緩めない。

なんだか楽しくて仕方がない。鼻血が重力に従って頬から落ちる。それでも。

「アーハッハッハッハ! “掴め”、“掴め”っ、これはおれンのなんだぜっ――」

全体重を掛けて引っ張る。引っ張る。引っ張る。

マルアハはその手を持ち上げ、輪に止まった悪魔を払おうとする。

手を持ち上げ――

だが、そもそも、何故破壊の光が途絶えたのだろうか。

「“忘れろ”」

それは、怪物の足元で、霧が漂っていたからだ。

ジウは紫煙を吐いた。この亀裂の入った、道路上で。

ヒガンがハンカチで口元を覆い、彼の体を支えている。真っ白なブラウスに血が沁み込んでいた。

彼女の頭の中は、洗濯機が衣類をぐるぐる回している状態に似ている。

「あの、後で、もう一回説明してくれませんか?」

針が貫いた形に、灰色のTシャツが破けている。

何事もなかったかのように、体にできた大穴が塞がっていた。

「さっき言った通りだ。死ぬことを忘れた、不死身だ」

マルアハはただ身を震わすだけで、その手を持ち上げることはできない。

体内を侵食していく毒が、抵抗の力を奪っていく。

再び、記憶が消えていく。なぜ自分がここにいたのか? ここはどこなのか?

自分がするべきことは何だったか。

思考。混乱の渦中を藻掻いて、散らばっていく欠片を集めようとする。

しかし。

「“掴め”――っっ!!」

輪が、頭上を離れようとしていた。

青い光が、黄金の手の、その指の隙間から零れている。

「ァ ァ ア ア アア――」

体と思考が分かれていく。力が入らない。

アス・ポルタは思考中枢、ヒトでいう脳みそと同じ部位でもあった。それを引き抜かれてしまえば、体はもう言うことを聞かない。

マルアハは叫んだ。

マルアハは顔を振り、声を上げる。赤ん坊の泣き声のようでもあった。

“それ”は奪われたくないものだった。何よりも奪われてはならないものだった。

宝だった。自分自身だった。心臓だった。

――との、唯一残された繋がりだった。

「おれのモンだあーーーーッッ!!!」

光輪はキン、という音を立て、堕ちた。

ロビンの黄金の右手が、しっかりとそれを握っていた。

きらりと、陽光に反射した。

アス・ポルタは、大どろぼうの手の中にある。

「ア ア ア ァ ァ ァ アアア アアアア アアアアアアアアア」

断末魔がエンド・グラウンドに木霊した。

それは人類最初の勝利だった。マルアハの初めての敗北だった。

そして、大どろぼうの何百回目かになる大成功。

「アァ ァ ァ――」

かの白い御使いが小さな光を零しながら、崩れていく。

星に生きる生命と同じく、体が分解されていく。その光はマルアハを構成していた魔力だった。

彼を作り上げていた部品はばらばらになって、次の生命へ譲り渡される。

マルアハのそばで、五芒星は落ちていく。

「盗ったぜーーーーっっ!!!」

ロビンの大声が、廃墟の狭間で轟いた。その声を聞いたのは、終末の最前線にいたごくわずかの人のみだ。

星の正体を、多くの人は知らない。

それでも、体を押さえつけていた死の恐怖を、魔力の圧力を取り払った輝きに目を奪われる。

「きれいだ」

と、誰かが言った。