第3話「七つの罪」

寝転がったまま、ロビンはぼーっと天井を見ていた。

(天国か、ここ……)

日差しが照っている。いや、果たして日であるのかも分からない。

空は白い。雲に覆われているわけではない。壁にしては開放感がある。この世ならざる風景。

体を伸ばすため腕を広げる。

「うん?」

腕を、肩幅より外に広げることができない。

青い枷。これが、手足の動きを封じていた。

足も同様に肩幅程度開くことはできるが、それでも枷は枷。

鍵穴はない。手首にぴったりフィットしていて、小細工をする隙間はどこにもない。

(こりゃあ、天国じゃねえぞ……!)

ロビンはがば、と上半身を起こした。

――視界に、円が六つ存在した。

空間の中央を囲むように円は配置されている。

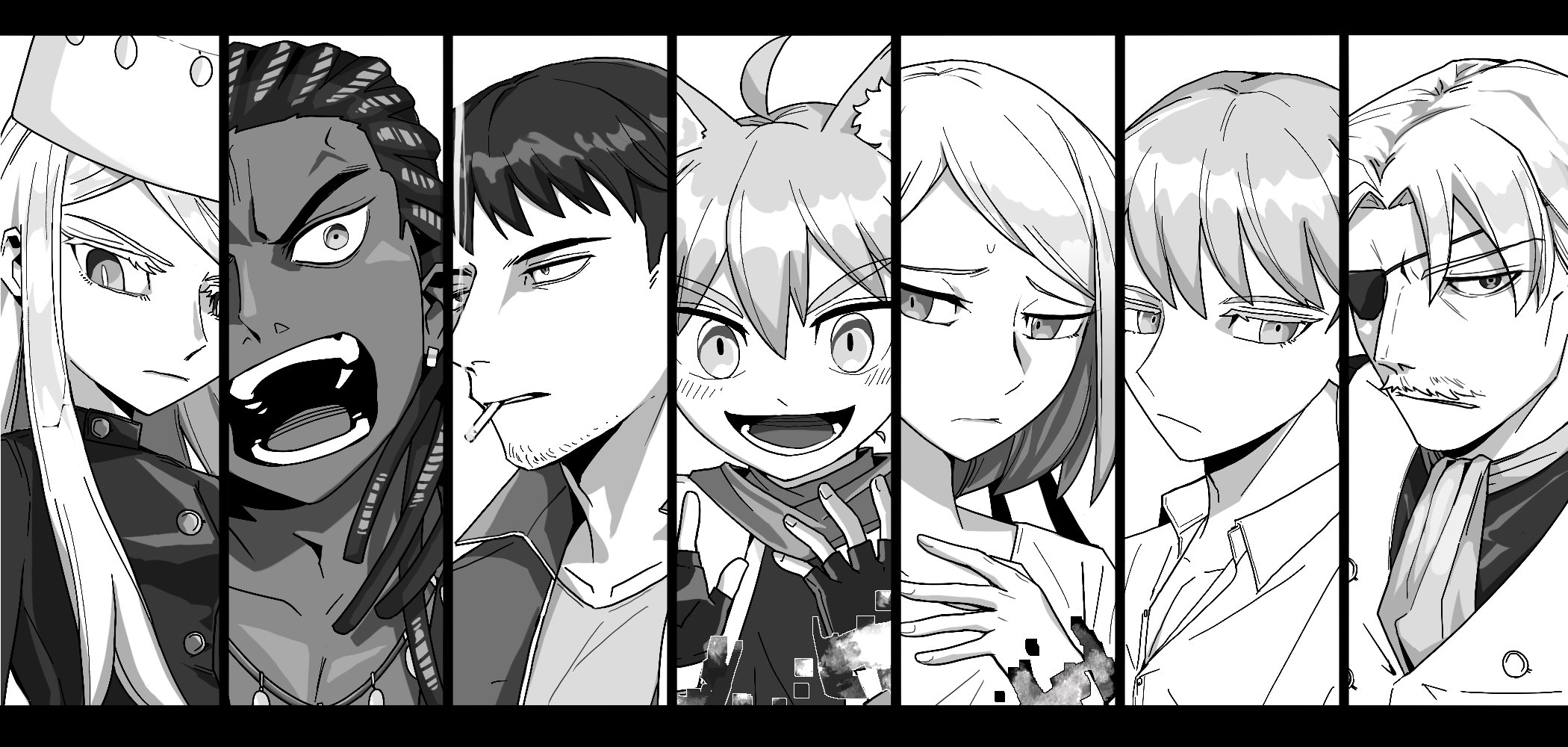

そこに、六人の"罪人"がいた。枷に囚われ、円の中に収監されている。

ロビンも足元を見る。自分も丸い円に囲まれている。

足先でちょいちょいとそれをつついてみる。円の上に透明な壁があるようだ。

ロビンは壁を叩く。奇妙な反響音と共に拳が跳ね返る。

「"掴め"!」

ロビンはスペルを口にした。

「ああ? "掴め"、"つーかーめ"、"掴め"って!」

黄金の手は現れなかった。

「ここじゃ、力は使えない」

ロビンは声の方向を向いた。右隣の円だ。

藍色の作業着を着た男。

だいたい三十代くらいの顔に見える。無精髭の三白眼で、無表情。

彼は煙草を左手で口にあてがう。枷のおかげで、だらりと右手も持ち上げられている。

「もう"皆"試した」

「あんたはこの状況、分かる?」

「いや、さっぱりだよ」

「捕まる理由に心当たりは?」

「…………全く。君は」

「おれはたくさんあるぞ!」

ロビンは勢いをつけ、器用に立ち上がる。

左隣には女がいた。

薄紫がかったセミロングの髪。そこから伸びた四本の髪の束。

赤みがかった細い目。

臙脂色のスカートの女が座り込み、自分の体を抱きしめている。顔色は真っ白だった。

彼女も目覚めたばかりかもしれない。ロビンと目が合い、驚く。

「あんたもここに来たばっかり?」

「は、はい」

「おれも! 名前は?」

「私は――」

女は何かを言った。ロビンはきょとんとしている。

「よく聞こえなかった!」

「私は――です!」

彼女が声を張っても、くっきりと名前の部分だけ切り取られてしまう。

「ここだと名前が聞こえないんだ」煙草の男が口を挟んだ。

「おれは――!」

ロビンは試しに名乗ってみる。

「聞こえないです」

「おれはボビン! これはどうだ?」

「聞こえるってことは、それは名前じゃないな。ボビンくん」

「お前ら、よく遊べるな」

ロビンの獣耳がぴくと動いた。その声は、女の左隣にいるすまし顔の青年だった。

端正な顔立ちの若者で、白いシャツの上から青緑色のベルトを無造作に巻いている。

気取っていない、自然に身についた爽やかさを香水のように纏っている。

「あんたはなんか知ってる?」

「知るかよ。今、途方に暮れてんだ」

彼は長いまつ毛を伏せた。

「さっき、あいつからも同じことを聞かれたぜ」

あいつ、と青年が視線を向けた先には、まるで正反対の男が立っている。

隆々とした筋肉を纏う大男。ドレッドヘアをひとまとめにした髪型。

トップスの胸元は開いていて、赤褐色の肌を堂々と見せる。

封じられた両腕をぶらんと下げて、彼は仁王立ちをしていた。釣りあがった太眉。

「アンタも分からん仲間?」

「てめえ、その通りだっ!!」

彼は丸い目をかっ開く。

「なんでそんなカッカしてんの?」

「俺あこうやってふん縛られるのが、何より大嫌いなんだよ!!」

「そりゃ一部の変態除いてみんな嫌いだ。おれも仲間だぞ!」

「仲間だあ? んなこと言ってるとホントに俺の"革命軍"に入れちまうぞっ!!」

"革命軍"という言葉は、どこかで聞き覚えがあった。だが、ロビンには思い出せない。

「いや、それはいい」

「キッパリ断んじゃねえっ!!」

ロビンはにやにやしたまま、このライオンを放置して隣に視線を移す。

漆黒のドレスを纏った少女だ。

銀飾りを縫い付けた帽子を頭上に頂く。月白の色をした長い髪と、くすむ灰色のヴェールがその表情を隠している。

彼女は宙に浮いていた。

その高度は、いちばんに長身のドレッド男をも見下ろせる位置にある。古びた服装も相まって、まるで亡霊のようだった。

「あんたすげーな。浮いてんぞ」

薄い青色の軌跡を描いて、その瞳がロビンを見る。

氷の視線。

(っ!)

鋭利な殺意。

「……」

ロビンは黙った。悪寒が、策なしで踏み込む相手ではないと警鐘を鳴らす。

黒ドレスは視線を外した。ロビンからは、そのヴェールのかかった横顔だけが見える。

(変なやつだな)

つつけばとんでもないものが隠れていそうで面白そうだが、今はその時ではない。さっさと黒ドレスの右隣を見た。

眼帯をつけた壮年男。

整った口髭。不自然な皺や汚れの失せたシャツ。同様の黒のスラックスと、よく磨かれた革靴。彼自身の秩序にそぐわないものを、徹底的に排除している。

腰にビリヤードグリーンのエプロンを巻いている。それは、趣味でひととき付けている、という風でもなく、鳥における翼のように、常時体の一部として装備されているような自然さがあった。彼は料理人かもしれない。

「オッサンはさあ、ここいる理由に見当つく?」

「……」

彼は、苛立ちのリズムを靴で奏でている。

こちらを見ようともしない。無視を決め込んでいた。

ロビンはとすんと尻餅をつき、その透明な壁にもたれかかった。話しかけた六人に共通する特徴は見出せない。

「おれ、死んだと思ったらここにいたんだよな」

「わ、私もです」「俺も。世界の損失だ」

美男子は平然と言った。

「死因は? もしかすると同じだぞ」

ドレッド男は吐き捨てた。

ロビンは記憶を再生する。落ちていく景色。

「斬首刑だよ。青い髪のやつにやられた」

「お揃いですね」

木霊する少女の声に、七つの視線が集う。

きらきらと、光が罪人の囲う円の中心に湧いていく。

漆黒の四肢が形成され、青い髪が靡く。それは毛髪の集合というより、どこか溶け合った焔のようにも見えた。

瞼の下から大きな瞳が現れる。白目を脇へ押しやったような、肥大した瞳だ。その中にはいくつもの光の粒が瞬いている。

彼女は宙に体を預けている。余分な力を感じさせないその姿は、どこか人形のようにも見えた。

間違いなく、彼女はロビンの首を切った張本人だ。

「あいつだ。皆もそう?」

六人とも返事はしなかった。その沈黙は肯定を意味している。

「皆様、お集まりいただきありがとうございます。先程のご無礼をお許しください」

「テメエ!! ここはどこだっ!?」

ドレッド男が問いを投げる。

「ここは『裁きの間』」

少女は平坦な声で告げた。

「俺はマジで死んだのか?」

美男子が聞く。

「死んでいません。肉体から魂を離しただけ。この会合が終われば、魂は肉体へ還しますのでもう暫くの辛抱を」

彼女の言いぶりは、まるで機械のアナウンスのようで取り付く島がない。

「何者だ」

これは、黒ドレスが問うた声だった。

それは低く、威厳を宿す。有無を言わさぬ命令に近い。

ここにいる全てに、熱を奪う吹雪が襲った――そんな錯覚を抱くほどに、芯まで凍る"威圧"。

「……」

正体不明は表情を変えずにいる。黒ドレスの吹雪さえその体をすり抜けてしまったようで、少女は動じることがない。捕えられた七人と、少女とで、存在している階層が違うような錯覚をする程に。

舞台中央で七人の視線を受けながら、彼女は答える。

青い髪の少女。首を切った少女。

「わたしはイノセンス。肉体を持たない観測者、また、マルアハがこの星に降りることを知っていた者」

どうしてあの怪物の名前が出る?

「あなた達はマルアハを倒す、その役目に選ばれたのです」

澄んだ声は、ぽつんと水滴を垂らしたように空間へ広がった。

驚愕、困惑、苛立ち。丸い目、息を飲む音、眉間の皺。

ロビンは噴き出す。

「あははは! なに馬鹿なコト言ってんだよっ!」

なにが役目だ。それはヒーローが持っているもので、大どろぼうのものじゃない。

それに、周りを見てみた。ここに英雄の適性のあるやつがいるのか?

「くだらん、早く戻せ。煮込み途中の料理がある」

強面の眼帯の声は地を這う。関係のないことに巻き込まれたと考え、業を煮やしている。

笑う者、怒る者、困惑する者……各々の反応をイノセンスは見つめる。

ふと、その腕をすうと持ち上げ、指をさした。

「!」

少女の指は首を絶つ凶器だ。皆鞭で叩かれた動物のように、大なり小なり身構える。

イノセンスはまず、紫髪の女にそれを向けた。彼女は後ずさる。

「"見て"」

「"暴け"、"怒れ"、"眠れ"、"差し出せ"、"忘れろ"」

「“掴め”」

最後、ロビンへ向けた指をすうと降ろす。

「あなた達は生命活動の中で、『アビリティ』という力に目覚めましたね」

「アビリティっていうんだな。これ」

冷えた肝を押しつぶし、呟く。

ロビンの力はあの黄金の手だった。掴みたいと思ったものを、大欲の赴くままに掴む力。

「地上でアビリティを使えるのは、ここに集った七人だけ。アビリティは、唯一マルアハに打ち勝つ可能性のある力なのです」

「んなバカな!」

美男子は即座に拒否する。

「笑い話を」

眼帯の男は吐き捨てた。

マルアハ――星に滅びをもたらす異生物。

人類は、マルアハに僅かな傷ひとつつけることもできなかった。星のあらゆる天才が集い、知恵を絞っても、技術を進化させても、それでもマルアハに敵うことはなかった。

ロビンだって知っている。歴史のお勉強だ。現在の終末のいきさつ、人類が負け続けであること。

「……」

だが、本当に?

『ヨーマン、あれ"盗める"と思うか?』

もしも、本当だとしたら?

「あなた達は人類で唯一、『ナナツミ』を得ました」

イノセンスは言った。

「これは、わたしが全人類に蒔いた『ゲンザイ』という種が実ったもの。『ナナツミ』は対マルアハを想定したもので、膨大な魔力の使用、アビリティの行使を可能にします」

「俺はナナツミなんて持ってねえ」

ドレッドは両手を見せびらかした。

「ナナツミは魂に結びつくもの。目に見えるものではありません」

「でも、どうして私たちに、ナナツミができたんですか……?」

この場の七人に、共通点は見出せない。戦いに長けている、という風でもない。

「『ゲンザイ』は、溢れる欲や大渦の感情によって育つ。"大罪"と判断し得る巨大なエネルギー、その持ち者が『ナナツミ』を得るのです」

「大罪ィ!?」

ドレッド男は真っ白の犬歯を露にする。

「……!」

紫髪は目を見開いた。

「ナナツミは、それぞれで性質や能力が違う。故に分類を七つに分けました」

「嫉妬」

揺れる紫髪。

「色欲」

すまし顔の色男。

「憤怒」

怒り抵う者。

「傲慢」

氷雪の亡霊。

「暴食」

隻眼の料理人。

「怠惰」

煙向こうの男。

「強欲」

獣耳の子ども。

その銘を魂へ刻み付けるように、告げた。

「これが、あなた達の名前。あなた達の力。この力を使って、どうか、七体のマルアハを壊してください」

七体のマルアハに、七人の罪人、七つの力。

「俺はやらねえ。んなヒマねえんだ!」

「私は違う……」

「…………」

「私の"行為"を、そう、定めるか」

イノセンスは罪人を見下ろすのみだ。

「俺の名前であるわけねえだろっ!! お前は何が目的だ? いや、何の役を、俺たちにやらせようとしてんだよ――」

「——マルアハの弱点はあるのか」

ドレッド男の叫びが雷鳴のごとく轟いた後に。

"怠惰"こと作業着の男は、三本目の煙草の、一口目の煙を吐き出して尋ねる。

すぐに二口目を肺で弄ぶ。その黒色の三白眼が、まっすぐにイノセンスへ向けられている。

これに少女は応答する。

「頭上に浮いた、光の輪です」

どくん、と音がした。

「頭上の」

彼は煙草を除けないまま繰り返した。口元を覆うようにして添えられた手が、表情の一片を隠している。

「ええ。あの輪がマルアハの動力源。破壊すれば、マルアハは機能を停止する」

「だけど、さすがに命の危機を感じりゃあ、やつらは"起きる"だろ? ヒトの住処をチームで八割潰した野郎に、七人ぽっちが敵うかよ」

"色欲"は吐き捨てた。

「他に弱点はないんだな」

「はい。光の輪を破壊しなければ、マルアハは必ず再生する」

"怠惰"は煙を吐いた。

そもそも、あの光の輪こそ、史上最も多くの人類を消し飛ばした凶器だった。

あれは超高濃度の魔力を吐き出し、周辺一帯を真っ白に染める。

文字通り、光輪が魔力を放出したあとは、何も残らない。

最悪の兵器。厄災の象徴。終末を招く凶星。

「あの輪っかって、なんて名前だ?」

ロビンは聞いた。

一体何の質問だと皆が思った。馬鹿馬鹿しいとも。

それは必要のあることなのか? 名のあるものではないだろうし、知る必要もない。

だが、それはロビンにとって必要不可欠なものだった。

「《アス・ポルタ》」

《お宝》に呼び名がなくてどうする?

「あれは、実体のあるものなのか?」

「はい」

ロビンは跳ねるように立つ。

「この手で掴めるものなのか?」

時限爆弾みたいだ。だくだくだくと、体の中から音がしている。

「もちろん」

ばん、とロビンの脳裏にあの薄青の空が広がった。

昼の空にあっても、存在感を放つ青色。太陽の光と己の魔力で、不思議な輝きを散らす王冠。未知の輝き。

「望むところだ」

直観。これは縁なんだ。あの丸い円。

神様のプレゼント? 神はそこまで信じちゃないが。「やれ」と崖から突き落とされた。ならば「望むところ」だった。そもそも愉快で仕方がないし、笑いが勝手に込み上げてくる。役目なんてハナからないし、運命なんてドラマチックだ。それより合うのは挑戦状か。

あれは掴めるものなのだ。盗めてしまうものだった。はるか強大で人が敵わぬ災厄の化け物の持ち物だろうが、そいつの唯一の弱点だろうが、地上で何億の命を消した最悪の終末兵器だろうが、星を滅ぼすものだとだとしても――

ずっと見上げていた。きれいだと思った。

欲しい、と思っていた。

「イノセンス!」

呼び声が轟く。真っ白な空間、六人の罪人と処刑人。

今度はロビンが少女を指さした。彼女の目を見据え、睨み、豪快に笑う。

黄金の輝きが双眸を燃やす。

「あいつはおれが盗んでやる」

だくだくだくとうるさいこれは、宝を盗れと囃し立てる、大どろぼうの心臓だった。

"嫉妬"は自分の聞き間違えかと思った。"色欲"はその馬鹿馬鹿しさに言葉を失う。"憤怒"は目を丸くして、大笑いした。

"傲慢"は子どもを一瞥し、"暴食"は冷笑する。

"怠惰"はここに来て、初めて表情を変えた。

「ついでに人類なんとかなったら、ここまで美味い話はねえだろ! あはははは!」

"強欲"は天を仰いで笑っている。

「…………協力に、感謝します」

イノセンスは黄色の獣を見下ろした。

温度のない目が、微かに、微かに細まった。

そして、会合は終わりを迎える。ふいに空間がぐらりと揺らめいた。

間髪入れずに『裁きの間』にひびが入る。

「あぶねえっ!」

"色欲"は飛び退いた。円を貫いて、その雷模様が侵入してきたからだ。

イノセンスは視線をロビンから外した。

「目覚めのときです」

『裁きの間』はその姿を保てず、崩れていく。ついには地面が割れる。

「おい! 落ちるぞ!!」

"憤怒"が叫ぶ。

「目を閉じ眠りなさい」

「起きるか寝るかどっちなんだよっ!」

"嫉妬"は早々に目を閉じた。この全てが夢であることを祈りながら。

"暴食"も瞼を下ろす。抗うことも時間の無駄だ。

空間を構成していたものが崩れて、地面の役割を果たしていたがれきが宙に浮く。

白色の構築物がはがれてしまえば、その下には闇が広がっている。

"色欲"は恐怖にかられ、すぐに目を瞑った。

「くそっ」

"憤怒"も観念し、不服ながらもイノセンスの言うことを聞いた。

"傲慢"は窓辺に腰かけるような姿勢で宙に浮いている。天に浮いていくがれきなど目に入っていないように。

彼女はイノセンスを見据えている。

言葉は不要であった。そこに、明確な敵意が宿っている。

「イノセンス」

"怠惰"は、短くなってしまった煙草を、携帯している吸い殻入れに入れた。

そして聞いた。

「やりたくない、と言ったらどうする」

与えられた役目について。

「いいえ。皆、定めから逃れることはできない」

彼女の姿は、またもや光に分解されていく。

“怠惰”とイノセンスの問答をよそに、ロビンの意識もどこか白に霞んでいった。まだ目を開けていたいのに! なんとかロビンは声を発する。

「お前と話したい時はどうすればいい!」

「……夢の中で、私の名前を呼んでください。夢は、魂に近い場所ですので」

光に還っていく中、残されていた少女の胸像がそう答えた。

ロビンが返事を返す前に重い瞼が落っこちる。そして、自分がどこかへ引っ張られるような、引力を感じた。どこに帰っていくのだろう?

自らの身をかき分けていく濁流の中で、最後に彼女の声が聞こえた。

「どうか、星をお救い下さい」

◇

体の痛みで、ロビンは目覚めた。

「う……」

ぼやけた視界は、全体的に暖色だった。むくりと上半身を起こす。

「ロビンっ!」

突然、温かいものが突進してきた。

「アニキ! アニキアニキアニキ!」

うるさいやつも飛びついてきた。角が体に刺さって痛い。

否が応でも、意識が覚醒する。数回瞬きをすれば、ロビンはすぐに現実へ戻れた。

「お前ら、どうしたんだよ……」

ロビンはヨーマンとマリアンを引きはがした。

ここはロビンたちの家だった。

おんぼろで住み慣れた、風通しの良いバラック小屋。寝慣れたぼろぼろベッド。

「だって、アニキ路上でぶっ倒れてたんだぜ!?」「よかった、ちゃんと起きて……!」

(おい、おれ首もげてたんだぞ)

ロビンは焦った。

「だ、誰が見つけた?」

「俺たち俺たち! 盗賊団で見つけてさあ、ヤバかったんだぜ!」

「え、血とか?」

「血なんかないぞ!? 札束に群がるチンピラですごかったの!」

ロビンは首飾りを換金して得た札束を、パンを入れた袋の下に隠していた。

「ちゃんと取り戻したから安心してくれよ!」

「いや、そりゃ別にいいけど」

「よくなくね!?」

「ねえ、ロビン、血ってなんのお話……?」

マリアンは真っ青な顔をしている。

「いや! そりゃ、悪い夢のお話だよ」

嘘は言っていなかった。

二人はロビンの元を離れた。朝飯を持ってきてくれるらしい。別段体に異常はないが、やりたいようにやらせることにした。

歪んだ四角の窓から外を見る。快晴。時計によると朝の十時。穏やかな日和だ。

(あれは夢だったのか?)

ラジオもこう言っている。

『エンド・グラウンド第17地区は晴れ模様。温かな日和の平和な1日に――』

サイレンが街を貫いた。

『緊急放送。マルアハが起動しました。緊急、緊急。マルアハが起動しました』

街の各所のスピーカーが咆哮する。

警報音。

『今すぐメトリオ方向へ避難してください。マルアハが――』

ロビンは家を飛び出した。

人の波、立ち並ぶ薄汚いバラックの向こう。

誰だってそれが見えた。だって、第17地区の高層の建物なんかたかが知れているし、何よりもそれは大きかった。ロビンは首が痛いくらいに見上げた。

『針鼠のマルアハ』と呼ばれている。

大きな丸い目を象ったものが顔の両側面についている。顔と言うよりも、それはまるでマスクのようだった。

『針鼠』の名は、体を覆う、大きさの異なる無数のトゲゆえ名付けられた。

地に着くほど長く大きい腕。長く伸びる尾がゆらゆらと揺れている。

煌々と輝く頭上の光輪。

「《アス・ポルタ》!」

ロビンの声は濁流に呑まれる。

大勢の悲鳴と叫びに惑う声。

「急いで!」「邪魔だ」「あの子がいない」「退け!」「押すなよ」「どうして」「マジで、ふざけんな!」

今ここが星で一番の我欲のるつぼだ。

ロビンの横を皆が走り去っていく。

地鳴りがする。あれが動き出した証拠。

荒れ狂う川のような人々の声たち。車のエンジン音。クラクション。鳴りやまないサイレン。大地を揺らす足音。最後にはあらゆる音が混じり、ごうごうと混沌のスープを煮やしていく。

だが、それは未だ鳴っている。唯一ロビンに聞こえているものがある。うるさいくらいに、己の心臓。

『……手に入れたら、自分が死ぬお宝だとしても?』

怪物を目の前にして、恐怖心でも湧いてくれるかと思っていた。人並に、恐ろしいと足がすくむことがあると。

だが、それを、上書きしうる衝動がある。

輪っかはきれいで、やっぱり欲しい。

手を固く握りしめた。

「"掴め"!」

黄金の手が遠く、二階のバラック屋根を掴んだ。大どろぼうはそれに引き寄せられて飛んでいく。

瞳孔の開いた金色の目は獲物を捉えている。向かうは天の御使い、狙うは頭上に浮かぶ《アス・ポルタ》だ。